帰宅すると、こんなにでかい封筒が届いていました。もちろん、住所や氏名も書かれています。氏名は私宛ですね・・・??

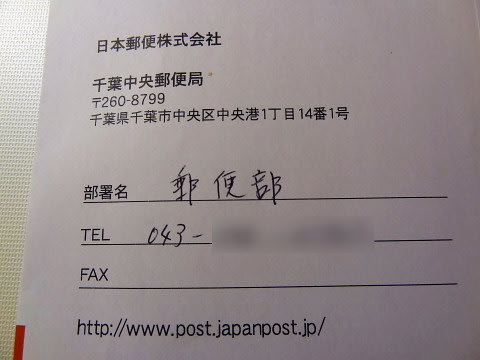

差出人は、千葉中央郵便局の郵便部さんから。はて?千葉中央郵便局には滅多に行かないけど、ゆうパックや手紙の地域統括局で中継地であることは確か。

地域統括局とは、各市町村の集配局から集められた郵便物をその地域を統括する郵便局へ運ばれ、機械で各方面に仕分け。手紙やハガキは郵便番号の枠に書かれた番号を機械が読み取る装置が付いています。多量の手紙やはがきを各方面のコンテナに自動配布。

ゆうパックもベルトコンベヤーに載せ、送り状に貼られているバーコードを自動スキャンし、頭2文字の番号で各方面に仕分け。以前までの追跡情報はバーコードを自動スキャンした時点で「通過」と記録していましたが、現在は「中継」に変わっています。

千葉県の中継局は2ケ所。郵便番号の上2桁が26、28、29は「千葉中央郵便局」。27は「松戸南郵便局」。

東京都の中継局は3ケ所。郵便番号の上2桁が10(千代田区、中央区、伊豆諸島、小笠原)~15(新宿、中野、豊島、練馬を除く区内)は「新東京郵便局」、16~18(新宿区、中野区、豊島区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、府中市、国分寺市、国立市等)は埼玉県和光市の和光インター近くの「東京北部郵便局」。19、20の多摩地域は府中市にある「東京多摩郵便局」。例えば、立川市からとなりの国分寺市に送るのに、立川郵便局→府中市の東京多摩郵便局(中継)→埼玉県和光市の東京北部郵便局(中継)→国分寺郵便局、というとても遠回りなルートになります。

それにしても、郵便局が私宛に大きな封筒なんて、何かあったっすかね??昭和時代の変な切手ばかり使うとしても、現在も有効な有価証券であり、うしろめたいことはしていないってば・・・と恐る恐る開けてみたら・・・

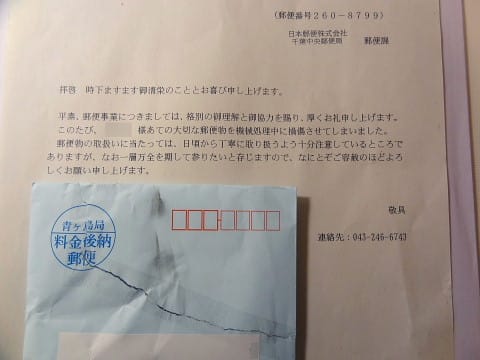

大切な郵便物を機械処理中に破損してしまったことをお詫びする文書と、補修した手紙が入っていました。

中身も破れてしまったようで、しっかりテープで丁寧に補修されていました。いつも、お気遣い、ありがとうございます。一時は広報がネットで見れない時代があり、青ヶ島にお住まいのお友達を通して依頼し、お送りいただいたのがきっかけです。でも、今はしっかりと毎月15日にはネットでカラー版の広報が見られるようになりました。

・広報あおがしま は こちら (過去のバックナンバーも収録)

・豪華な学校給食の今日の献立 は こちら (17日は卒業お祝い特別メニュー) 小学校1年から6年までの給食回数は1100食だそうです・・・・。

ネットで見る広報はカラ―版なので、見ていて楽しいです。還住太鼓は、青ヶ島名物のたこ焼き屋のお父さんが最初に考案。広報では何も書かれていませんが、ひんぎゃのお山さんやaura*さんなどの島民が積極的に情報発信。昇段審査会では、バチを落とす音はしなかったとのことなので、全員上達したという証です。1785年の噴火を見立て、太鼓をたたく途中にバチを回して再び掴むシーンは何度も練習をしても非常に難しい場面だと思います。それができるなんて、相当な技術だし、見ているほうも心を打たれてしまいます。