2016年2月10日発売の新刊です。新刊案内を見て気になっていたものを取り寄せてみました。「されど鉄道文字 駅名標から広がる世界」という本で著者は中西あきこ氏。出版社は鉄道ジャーナル社、864円(税込)。

鉄道旅で必ず撮影する、駅名標。国鉄時代は全国どこに行っても統一されていました。何もないわが故郷の長門二見駅も大きなひらがな文字で「ながとふたみ」その下は漢字で「長門二見」、ローマ字でNAGATO-FUTAMI、(山口県豊浦郡豊北町)。ところが、民営化後は6社ごとデザインが異なるようになりました。都道府県名や市町村名が入るのは、JR東海、JR四国、JR九州(一部)の3社のみ。

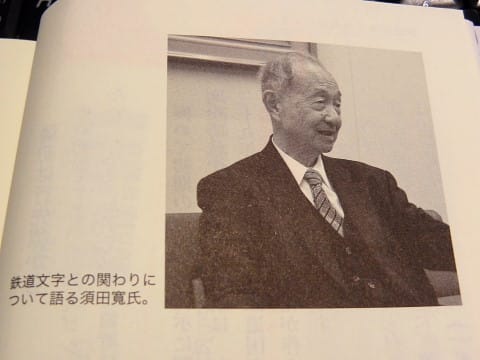

国鉄の駅名標は「すみ丸角ゴシック」と考案したのは、昭和6(1931)年生まれの、御年85。JR東海の相談役、須田寛氏。

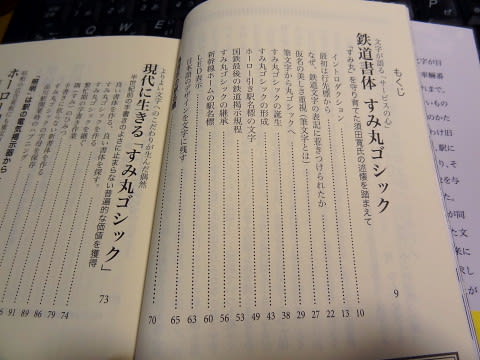

鉄道文字に「すみ丸角ゴシック」の書体が採用されるまでの過程は大変興味深い内容。

すみ丸角ゴシックはJR東海の指定書体に引き継がれました。2003(平成15)年10月1日、東海道新幹線の品川駅開業。開業前に須田氏が視察に行かれたとき、「この、ひらがなは新陽社の文字ではない」と指摘。JNR-Lのひらがな文字を混同し、掲示してしまったのを長年もフォントを携わっていた須田氏は違いをすぐ気づいてしまったのだ。夜を徹して取り替え作業があったというエピソードもあったそうです。

現在でも、須田氏のフォントをJR東海管内の駅名標で見かけることはできます。新幹線駅は大きな漢字、在来線はひらがな。新幹線は超高速で駅ホームを通過するときにぱっと見て漢字ならわかる。ひらがなだと、文字を読んでいるうちにあっという間に流れてしまい、判読不能というのが理由だそうです。

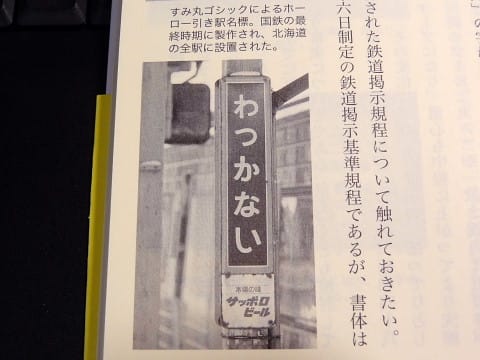

JR北海道のホーロー板は、豪雪地帯の過酷な環境でも耐えられるようになっているので、国鉄時代に製造されたものをそのまま継承。よく見ると、JR東海と同じフォントになっていました。なんで今まで気づかなかったんでしょうか(笑)

この文字も、「すみ丸角ゴシック」。JR東海の新型電車でも、このデザイン。

ホーロー板の「こぼろ」は「すみ丸角ゴシック」。横型の駅名標はJR北海道の様式。

微妙な違いは、しもしらたきの「き」に注目。とてもためになる本でした。